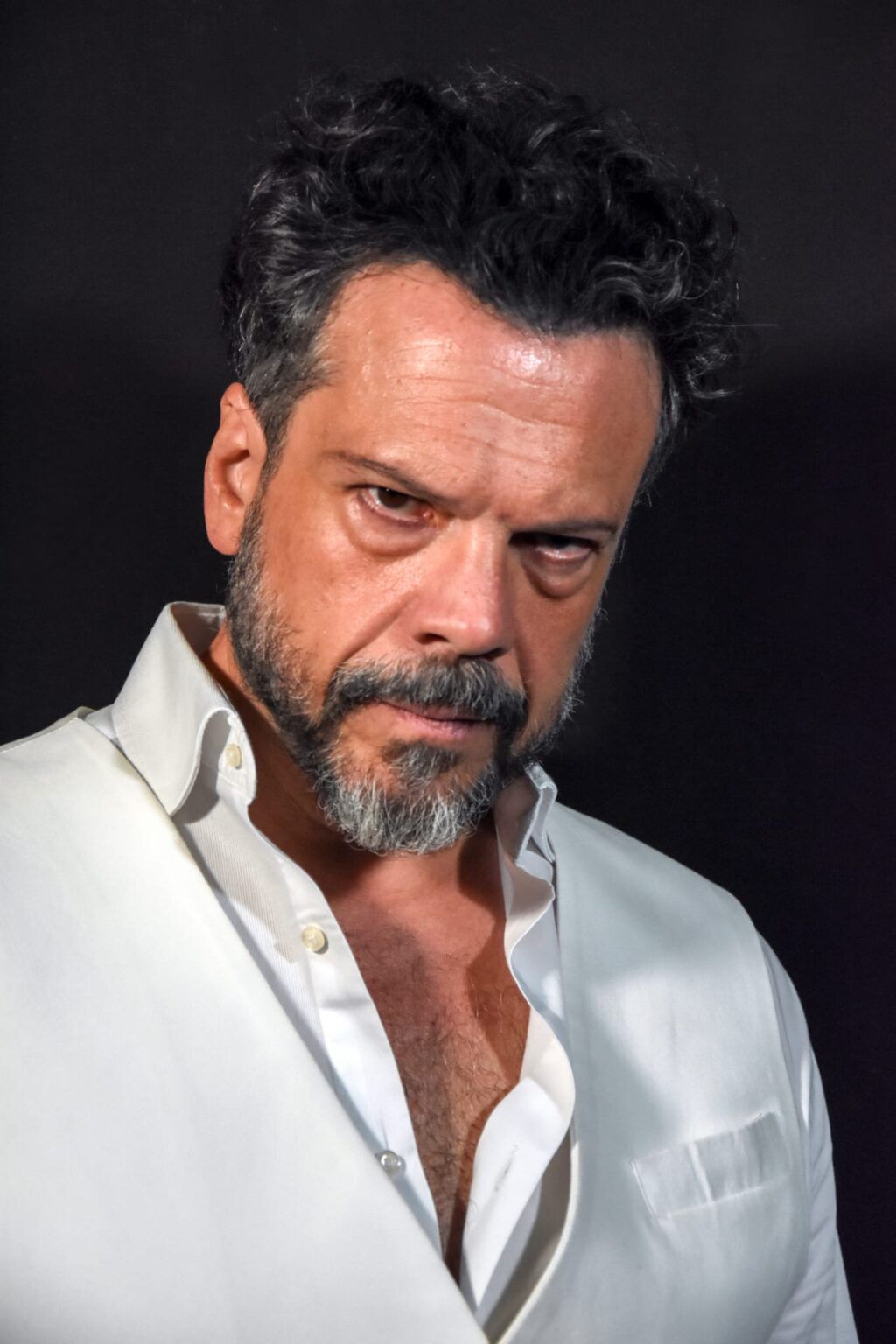

Cervelli teatrali in fuga. Dalla politica e dall’invadenza dei partiti dietro le quinte. Cesare Lievi si racconta

Di Marta Calcagno BaldiniCategoria Fuori sala

Pubblicato Febbraio 26, 2023

Iperfamoso nei grandi teatri del nord Europa, meno noto in Italia: troppo indipendente, estraneo alla logica spartitoria della politica nelle arti e anche nella gestione dei teatri

Lo scorso martedì 21 febbraio, dalle 18, Milanoateatro ha organizzato la prima serata “Fuori Sala”, un incontro con Cesare Lievi, regista, drammaturgo e professore classe 1952 di Gargnano (Brescia): sempre nello spirito di confronto costruttivo che contraddistingue il sito di recensioni teatrali ideato e creato Marta Calcagno Baldini, giornalista e critica, il pubblico ha vissuto un’esperienza culturale e sociale, di dialogo. Il ritrovo era in Piazza San Sepolcro 1, ospiti in una sala conferenze da Ghita Feltrinelli, padrona di casa, manager e donna di cultura.

L’idea del ritrovo nasce perché la Calcagno aveva da poco recensito per Milanoateatro l’ultimo libro di Cesare Lievi, Teatro (Casa ed. Morcelliana, 510 pp, Brescia 2021, 35 euro). Un libro ricco, di storie e di emozioni, che rappresenta la parte della drammaturgia di Lievi scritta “a tavolino” e non direttamente costruita nel lavoro in scena con gli attori (che sarà motivo di un prossimo volume). Attraverso l’analisi dei testi raccolti appunto in Teatro (che include La badante, premio Ubu 2007/8 come “Nuovo testo italiano” e Premio Flaiano sezione regia nel 2009) e i racconti dell’autore si è scandagliata tutta la sua opera, in prosa e anche lirica, e si è attraversata la sua carriera artistica così internazionale e allo stesso tempo legata a filo doppio con la sua terra di nascita, Gargnano, sul Lago di Garda.

Introduce la serata la Feltrinelli, che ricorda le origini comuni con Lievi, appunto il Lago di Garda e in particolare Gargnano: “Il padre obbligò i fratelli Lievi, Cesare e Daniele, che farà lo scenografo, a laurearsi prima di intraprendere una qualsiasi strada lavorativa: il primo sceglie filosofia, il secondo architettura. Subito dopo la laurea fondano il Teatro dell’Acqua, un fenomeno a sé, unico. Chi non l’ha visto non può immaginarlo. In una caserma dismessa tristissima sono riusciti a creare una sala teatrale di grande coinvolgimento e avvolgimento. Veniva tantissima gente ad assistere a questo spettacolo”. Tra cui il critico tedesco Peter Iden: che rimane affascinato dal linguaggio dei fratelli Lievi, e li invita a lavorare in Germania. “Potrei dire tante altre cose, ma ve ne cito una sola perché per me è indimenticabile: una Prima alla Scala, Parsifal, nel 1991, con regia di Cesare, scenografia di Daniele, Muti direttore d’orchestra. Purtroppo Daniele morì poco prima della Prima. Dell’operato anche di Daniele in ottobre ci sarà una mostra al Franco Parenti che vuole Andree Ruth Shammah: bozzetti, disegni, opere”.

Il dibattito-intervista moderato dalla Calcagno è partito subito dopo l’introduzione della Feltrinelli con qualche domanda “anche non comodissima”.

Nonostante il sapore indubbiamente affascinante del Teatro dell’Acqua nell’antica caserma a Gargnano (1979) e la partecipazione alla Biennale di Venezia diretta da Franco Quadri nel 1984 con ‘Passaggio con Barbablù’ (scritto da lei), già nel 1985 vi recate a Francoforte dove lei con Daniele portate ‘La miniera di Falun’ di Hofmannsthal. E’ stata una scelta consapevole quella di non aver cominciato la carriera sui palchi italiani o un fatto che è capitato e a cui vi siete adattati?”

“Allora, qui devo raccontare come mai siamo capitati in Germania. E, prima ancora, come mai siamo capitati a Gargnano: è un paese di 3mila anime. Noi abbiamo sempre voluto fare teatro, mio fratello ed io. Una volta laureati, nasceva il problema: dove possiamo farlo? A quei tempi il teatro era solo a Milano e Roma. Noi non conoscevamo nessuno là.

E qui apro una parentesi: mentre eravamo studenti, di filosofia e architettura, noi continuavamo a nutrire la nostra passione per il teatro andando in tutta Europa appena avevamo un po’ di soldi e di tempo libero. Quindi, quando abbiamo deciso di intraprendere questa strada abbiamo optato per quella che Thomas Bernahrd chiamerebbe ‘la strada opposta’: torniamo a Gargnano e facciamo teatro lì. Abbiamo chiesto al Comune se ci dava 3 stanzoni in questa vecchia caserma fuori orribile. Abbiamo messo bigliettini in tutte le scuole dicendo ‘chi vuole fare teatro venga sabato, etc etc. all’inizio si presentano un centinaio di persone. Nel giro di un mese si sono ridotti a 10 e questo è stato il nucleo del teatro dell’Acqua: persone tra i 16 e i 22-23 anni non di più. Spesso non avevano mai fatto teatro, quello che poi si dimostrerà il più bravo e protagonista alla Biennale di Venezia, faceva lo spazzino. Ci siamo messi a lavorare in questo teatro: io scrivevo testi, Daniele modificava lo spazio.

Gargnano d’estate era frequentato da molti tedeschi: non era un pubblico di massa, famiglie di Monaco e di Berlino. Molto colti e molto ricchi. E i tedeschi sono sempre molto curiosi di teatro. Appena glie ne si parla, vanno a vedere. E in estate c’era molto d questo pubblico tedesco. Peter Stein, ad esempio, l’ho conosciuto lì, sul lago. Un giorno arriva, la fama si era diffusa, Peter Iden, critico tedesco. È rimasto molto impressionato da quello che aveva visto, ma fu lenta la reciproca conoscenza. Io lo chiamavo prima di ogni spettacolo: quando vide il Barbablù poi andammo al ristorante. Non ci disse niente. Prima di partire lasciò una missiva nella buca delle lettere: ‘io vi sto seguendo da 2 anni, fate del teatro interessante, lo spettacolo Barbablù è bellissimo, a Venezia andrà benissimo, ma io vi consiglio di rompere questo idillio. Sul lago fate un buon teatro, ma dovete affrontare il Mondo: se volete venire in Germania io sono a disposizione’. Noi a quei tempi facevamo gli insegnati a scuola per mantenere più che noi stessi il teatro. Se andiamo in Germania come ci manteniamo, arte e vita? Allora sono andato in università e ho guardato le borse di studio per artisti. Per un anno sono stato pagato dal governo tedesco molto bene (1400 marchi al mese) solo per vedere il teatro tedesco, quello che volevo, e i corsi di regia e di teatro all’Accademia di Francoforte. Alla fine ho fatto con Daniele uno spettacolo e gli allievi della scuola al teatro Theater Am Turm a Francoforte, che era stato di Rainer Fassbinder. Dopo 6 giorni avevamo un contratto in teatro ad Heidelberg. Da lì in poi siamo stati assorbiti da un sistema teatrale molto forte e ricco: la città di Francoforte spende per i suoi teatri quanto è il Fus italiano. Vedete la differenza? Gli stabili italiani allora erano 16, in Germania erano 140. Quindi a noi è sembrato di andare in Paradiso. Abbiamo avuto successo, e il successo tedesco si è riverberato anche in Italia. Tra il 1985 e l’88 abbiamo avuto la fortuna di fare una serie di spettacoli molto importanti e premiati, che anche a tv tedesca ha ripreso. La tv tedesca ha fatto anche un film su di noi, tra Gargnano e la Germania: che è stato trasmesso in prima serata sia in Svizzera ce in Germania. Insomma, in 3 anni c’è stata un’esplosione. Peter Iden, che all’inizio ci ha aiutato e ha scritto la recensione in Germania dei 2 spettacoli che aveva visto lì, dato che stavamo diventando molto amici anche della sua famiglia (moglie, figlia. In quegli anni ero vissuto a casa sua). Dopo il secondo spettacolo mi prende e mi dice, per farvi capire quanto siano diverse le cose i Italia e in Germania: ‘Cesare, io da oggi non scrivo più un articolo su di te. Siamo diventati amici, io tengo più all’amicizia che alla critica, io verrò a vedere tutti i tuoi spettacoli -cosa che ha fatto, è venuto anche a New York- e se vuoi a Pentecoste (in Germania c’è una tradizione che si fa una passeggiata) io ti faccio personalmente un commento di tutto ciò che ho visto. E così è stato. Lui non ha più scritto su di me. Ma il clima così stimolante e vero, quest’ambiente culturalmente curioso e aperto ci aveva ormai rapiti. Spero di aver risposto alla domanda.

Certo che anche in Italia il clima teatrale degli anni ’80-90 era di grande fervore, eppure, e ci ha appena spiegato perché, 170 dei vostri lavori sono andati nel nord Europa e meno nel nostro Paese. Oltre all’ambiente culturale vivace e limpido che avete trovato in Germania, in una scorsa intervista (per la mostra “Carte segrete” al Musa di Salò) mi aveva anche detto che “qui in Italia in quegli anni la cultura era necessariamente di sinistra, noi eravamo più indipendenti”. Infatti il vostro lavoro, artistico e universale direi, non legato a temi socio-politici quanto più di Vita e di valori assoluti, non avrebbe dovuto essere d‘intralcio a chi voleva invece proclamare idee politiche con l’arte. Come avveniva quindi, anche verso di voi, quella sorta di censura non detta che vi ha portato a guardare altrove? E cosa disturbava del vostro lavoro?

Non ci fu una vera e propria censura. Chiaramente negli anni Settanta e Ottanta succedeva, come ancora succede un po’ adesso, questo: i teatri pubblici hanno un consiglio di amministrazione. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dai partiti. È una forma di gestione culturale che entra nella politica. Allora chiaramente dominavano i socialisti. E io posso dire di aver avuto un po’ di difficoltà, mi spiego: alla fine anni ’80 mi hanno offerto la direzione dello Stabile di Brescia. Mi sono trovato che nel consiglio di amministrazione soprattutto i membri socialisti volevano decidere tutto, anche la forma del manifesto, anche chi far recitare. Io dopo un mese me ne sono andato. Avevo la possibilità della Germania, e lì il teatro è diverso: è politico, ma non perché i partiti ci mettono la mano. Non ci sono giochi e strani equilibri di partito: lì il teatro è politico perché la politica vuole che il teatro sia libero. Cioè l’artista deve essere libero e fare quello che vuole.

E la politica come usa il teatro? I politici tedeschi pensano che gli artisti siano un po’ matti. Però non è male che siano un po’matti perché vedono le cose con un occhio diverso dagli altri. Quindi a volte riescono ad avere percezioni molto maggiori della persona comune. Per cui finanziano il teatro perché gli artisti facciano i matti e i politici possano vedere dove la società va. Ad esempio, una volta leggevo sul Giornale di Zurigo, in Svizzera, chiedevano all’assessore alla cultura (mancava il direttore del teatro e lo stavano cercando) come si immagina lei il profilo del nuovo direttore? Sapete la risposta dell’assessore alla cultura di Zurigo? Politicamente scomodo. -brusio in sala-. Io amo l’Italia, ma noi qui abbiamo un’idea papalina dell’arte: l’artista deve costruire il Monumento. Al Papa, all’uomo politico del momento… là non c’è questa idea. Tanto che io non conosco registi tedeschi legati ad un partito. Anzi! se tu sei legato ad un partito fai subito venire qualche sospetto! Teatro politico lì non vuol dire teatro partitico! Il teatro gioca un ruolo molto diverso.

Per esempio, fine anni ’80 inizio ’90 succede questo: Rainer Fassbinder (regista tedesco scomparso nel 1982, n.d.r) è morto. Ha lasciato un testo inedito che affronta un argomento molto duro per i tedeschi: il personaggio principale è un ebreo che si chiama Roma e è un personaggio negativo. È uno speculatore senza scrupoli. Nel testamento Fassbinder dice che questo spettacolo può andare in scena solo se ha una prima a Francoforte o a New York. Perché lo scrive? Perché sono 2 città che hanno una comunità ebraica molto forte. Così nessuno si azzarda a metterlo in scena. Cambia il direttore a Francoforte e decide di mettere in scena questo testo. Lo spettacolo viene fatto, inizia, e la platea si riversa tutta sul palco per impedire la rappresentazione. Avevano comprato tutti i biglietti. Succede anche la seconda e la terza sera, facendo nascere una discussione fortissima. Perché dopo il nazismo al teatro tedesco si è tolta la censura. Eppure dopo questo inizio ci si chiedeva se lo spettacolo andasse bloccato o meno. Gli ebrei devono accettarne la rappresentazione o meno? Il teatro è diventato il centro di un problema. È dovuto intervenire Helmut Kohl (cancelliere tedesco dal 1982 al 1998, n.d.r.) e ha detto ‘lo spettacolo si fa’. Allora altre polemiche: no non fatelo. Ma sarebbe censura… Tra l’altro Fassbinder, che non amo molto, ma in questo spettacolo non era contro gli ebrei, anzi: voleva mettere i tedeschi alla prova. Vedere se erano denazificati abbastanza da accettare un testo del genere o meno. Insomma, questo era un esempio per dire com’era in Germania. Eccone uno, al contrario, in quegli stessi anni qui in Italia (ed è ancora è così, non è cambiato molto): arrivo alla Scala per il Parsifal di Richard Wagner (1991, regia di Cesare Lievi e direzione di Riccardo Muti, n.d.r). Primo giorno di prova sul palcoscenico. Mi si avvicina il capo dei tecnici e mi chiede: ‘sei tu il regista di Parsifal?’ rispondo ‘sì’. ‘Non ti ho mai sentito. Come mai sei qui?’. ‘Guarda abbiamo avuto molto successo in Germania, Cesare Mazzonis (direttore artistico della Scala dal 1982 al ’92, n.d.r.), ha visto lo spettacolo a Basilea e ci ha invitati’. E lui subito, bruciapelo: ‘di che partito sei? -brusio in sala-. Io sapevo, sapevo, che cosa devo rispondere. Non importava quale partito dicessi, potevo rispondere qualsiasi partito. Bastava che ne indicassi uno. Perché questo lo avrebbe messo tranquillo, avrebbe saputo come districarsi nelle relazioni. E io ho risposto, ma l’ho fatto volutamente, ciò che qualsiasi persona sensata non avrebbe detto: ‘nessun partito. Io sono stato invitato qui perché sono piaciuti gli spettacoli che ho fatto. Da quel momento vi dico una cosa: il lavoro col palcoscenico è stato un horror, un horror! E se non fosse stato per due fatti: 1) che la signora Muti mi aveva preso molto in simpatia e amava quello che stavamo facendo. 2) che sapevo molto bene il tedesco e che a compagnia di canto era tutta tedesca, per cui ci siamo fatti una specie di isola all’interno della Scala. Questi due elementi ci hanno semplificato un po’, ma ci hanno fatto faticare molto. Ci rendevano tutto difficile.

Affrontiamo ora il rapporto con suo fratello e tutto il lavoro che avete fatto insieme. Lui era scenografo.

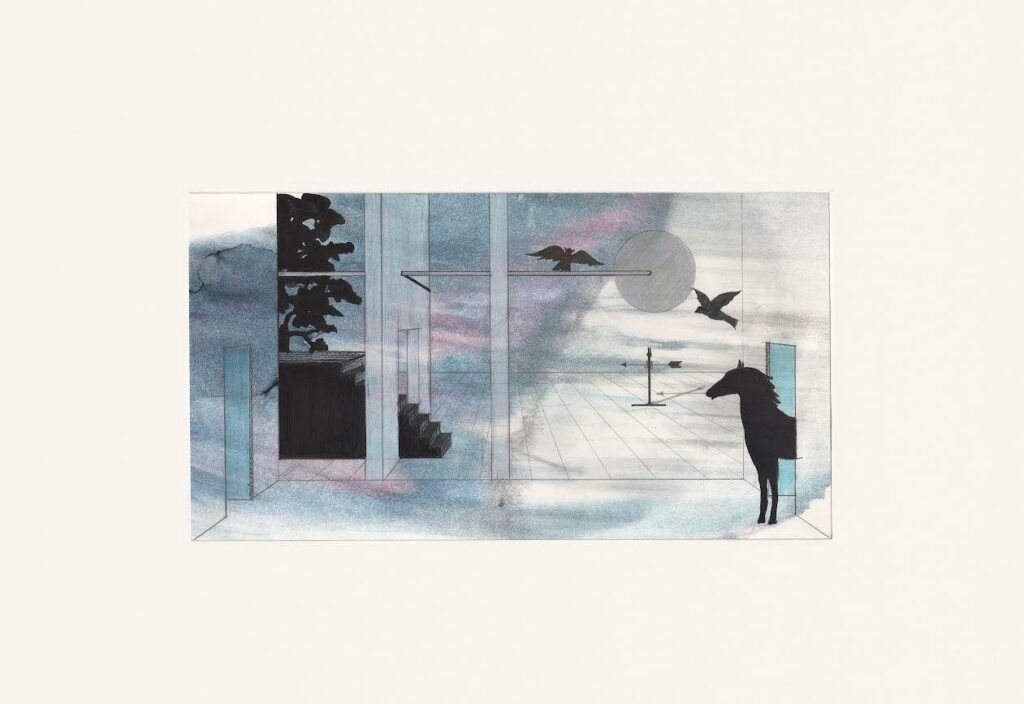

Allora, quando arriviamo in Germania io parlavo in tedesco, lui no. Ero io che decidevo tutto. Lui per spiegarsi con i tecnici disegnava: e sono disegni bellissimi. Era il suo modo di parlare. Fare il regista è un lavoro strano: non fai niente da solo, ha bisogno degli altri. Gli attori, gli scenografi, i costumisti, di light designer. Lui da solo, metti lì un regista… cosa può fare? Il regista deve avere veramente una capacità: comunicare con gli altri. Deve comunicare. Ad esempio con gli attori, spingerli a fare una cosa non è facile. Devi portarli. Ecco, con Daniele comunicavamo quasi senza parlare: sapevamo. Per esempio, una volta ero a Vienna al Burg Theatre e volevo convincere il direttore Klaus Peymann a farmi lavorare con alcuni suoi attori. Soprattutto io volevo l’Adele Sandrock, bravissima. Ci ho messo 4/5 giorni a convincerlo. Chiamo Daniele e gli dico che avevo convinto Peymann e gli dico al telefono solo una cosa: ‘porta di Duchamp’. È una porta con un solo battente. Quando ne apri una ne chiudi un’altra. Lo avevo detto perché nel testo c’è un punto in cui si dice ‘Tempo della memoria auf-zu aperto-chiuso’. Se lo scrivi senza virgola vuol dire che se è aperto da una parte è chiuso dall’altra. Porta di Duchamp. Mi viene a prendere in aeroporto e mi dice: ‘ho già fatto tutto’. Arrivo a casa, c’era già la scena completa. Solo dicendo una parola.

Lui disegnava sempre. In particolare i bozzetti per le scenografie, che lui non chiamava così, e le Carte segrete. Erano tutti quei disegni liberi che lui creava a prescindere da una scenografia: erano spunti, ispirazioni continue. Continuava anche dopo che uno spettacolo era andato in scena. Di questi disegni ci sarà a ottobre una mostra al Teatro Franco Parenti.

Mi parli del Teatro dell’Acqua. Potrebbe esistere, oggi, un’esperienza simile?

È difficile che si ripeta. Oggi i giovani sono molto più distratti, anche da altre cose. E poi allora, anni ’70-’80, anche in Italia il Teatro aveva un’importanza molto forte: adesso nei giornali non c’è quasi più la critica teatrale. Poi c’erano grandi registi, molti gruppi. Oggi per me il teatro non è il genere artistico del nostro tempo. Il teatro ha bisogno di spettatori, e che se ne parli! Se non si parla di teatro è morto. Infatti molto bello il progetto di Milanoateatro.

Cos’è la morte per lei e perché è presente così vicina alla vita in quasi tutte le sue opere? Sembra come se non ci fosse un Aldilà nella sua concezione, ma solo un unico Mondo di vivi e morti si incontrano.

Si può dire così, ma devo chiarire: questo libro raccoglie le drammaturgie da fine anni ’80 al 2010. E sono 10 testi. Chiaramente sono particolari: non sono noiosi né grevi, pesanti. Sono scritti in cui io cerco di mettere in discussione una cosa di cui siamo totalmente convinti: la realtà. Non voglio dire che non ci sia la realtà, ma che ciò che noi chiamiamo tale è una nostra visione, e molto spesso è solamente quello che noi vediamo. Ma c’è anche quello che noi non vediamo: e allora in questi testi mostro che la realtà è anche non visibile. Ad esempio in Fotografia di una stanza due tappezzieri, uno grande e uno più giovane, uno italiano e uno rumeno, stanno tappezzando una stanza. Poi arriva la signora, proprietaria di casa. Nella seconda scena vediamo il ragazzo rumeno in camera con la signora, succedono cose terribili. La terza parte riinizia come la prima: il tappezziere vecchio parla col giovane, e si capisce che la seconda scena è solo avvenuta nella testa di quest’ultimo. Io penso che la fantasia e la realtà, come la morte e la vita, comunichino continuamente.

Le sue drammaturgie colgono come delle situazioni: non succede veramente qualcosa. Si mostrano dei momenti, degli squarci di vita anche surreale. Come se entrasse nei sogni delle persone e li raccontasse a parole. Si riconosce in questa descrizione e che ruolo ha la trama in uno spettacolo teatrale per lei?

Nei miei testi c’è una trama, ma non c’è un plot, una favola, un racconto definito. Perché io credo che, o almeno ciò che mi affascina del teatro, non è vedere un personaggio che si scontra con un altro. A me interessa vedere, sul palcoscenico, come i due personaggi vengano definiti in relazione alle situazioni che vivono e alle relazioni tra di loro: mi piace vedere un personaggio che cresce sulla scena. Non mi piace vedere che l’attore fa la maschera dell’alcolizzato e stupido, ad esempio, dall’inizio alla fine dello spettacolo. Mi piace vedere che il personaggio si crea e cresce in base alle relazioni con gli altri personaggi e alle situazioni. Per cui tu capisci alla fine chi sono, nelle relazioni.

Scorci di borghesia: palazzi, donne sole, badanti, balie e figli, rumeni immigrati (muratori). Nel suo teatro si muovono sempre queste figure sole, che vengono riprese in un momento della loro vita. Ma non esce un problema sociale, umanitario, politico. Sono più indagini nella vita umana. Perché per lei prima di ogni rango, professione e carattere c’è che siamo tutti uomini?

La cosa più importante del teatro è che mostra l’essere umano: mi interessano nel teatro le relazioni tra uomini. Noi pensiamo di esistere come soggetti, invece esistiamo grazie alle relazioni tra noi. E sotto questo aspetto il teatro può fare molto più di altre arti.

Tutte quelle raccolte in “Teatro” sono drammaturgie scritte, come lei dice, “a tavolino”. Ma ne esistono anche altre, nate in scena, con attori e scenografo suo fratello. Mi parli di queste e del progetto di raccogliere in un altro libro.

Questo è il primo volume di testi scritti “a tavolino”. Tutti sono stati rappresentati, alcuni non in Italia. Fratelli, d’estate, ad esempio, il primo che ho scritto, tutto ambientato in Italia a Gargnano, è andato in scena a Berlino nel teatro di Peter Stein, Shogun, con un successo incredibile. C’è una famiglia milanese, il lago: i riferimenti sono proprio molto chiari. Eppure questa drammaturgia in Italia non è mai stata rappresentata. Poi ci sarà un secondo volume di tutti i primi lavori nati al Teatro dell’Acqua direttamente costruiti con gli attori e lo scenografo. E poi altri fatti a Brescia e in Italia: solo che questi hanno bisogno di una elaborazione letteraria per essere letti e eventualmente rappresentati.

Talvolta, come ne “Tra gli infiniti punti di un segmento” e “Il giorno di un dio”, il testo è talmente astratto che difficilmente leggendolo si riesce ad immaginarlo. Qual è il lavoro da svolgere con gli attori affinché entrino nella parte e nel progetto rendendolo chiaro, comprensibile e coinvolgente?

Tra gli infiniti è stato il testo tra i miei più rappresentato anche nel Mondo, fino a Buenos Aires. Il giorno di un dio vuole parlare di cosa è rimasto della storia di Lutero oggi. Scrivendolo mi sono posto il problema che il pubblico, soprattutto italiano, non conoscesse la storia di Lutero. E quindi ho intersecato 3 storie: una di una compagnia che deve fare uno spettacolo su Lutero ma non sa chi è e si informa su Google (restituendole al pubblico), una parte più rappresentativa artistica e una di scrittura borghese di tre scene tra un padre, una madre e un figlio che si ricollegano ai temi luterani.